對我來說,作畫這件事的第一重要性,並非「作畫」,而是透過作畫來對自己人生始源的探討,人生經歷的紀錄及感受,和人生展望的發揮。蕭勤, 1978

蕭勤: 那些不為人知的歷史, 3812 畫廊(香港), 2023 年 3 月

蕭勤: 那些不為人知的歷史, 3812 畫廊(香港), 2023 年 3 月

(由左至右) 《存》1961, 《探》1961,《靜》1962, 《勁》1962 和《光之躍動-15》1963

註:蕭勤目前已88歲。本篇文章由蔡昭儀撰寫,最初發表於蕭勤回顧展《八十年的能量》之展覽圖錄中。該展覽於2015年至2016年間在台中國立臺灣美術館舉行。

近四十年前,在不惑之年的蕭勤,曾以這段話來揭示他對於人生及繪畫創作的態度。時光荏苒,蕭勤今年邁入八十歲,在創作成就、經驗閱歷都已達飽和的高點之際,仍然抱持同樣鮮明的問題意識,並以「八十能量」為宣言,用一種評說、總結與承繼的豪情,宣告自己的藝術創作探索將與人生並轡前行,永不停歇。

拉開觀察的時間維度,我們當無需訝異,蕭勤「人生展望的發揮」即是在追求一個以「無止盡的學習」來錘煉生命意義的創作人生。而他繪畫中最幽微、卻也最具批判意識的創作思考,在於如何開拓自身生命經驗的深度與廣度,將創作化為一場思惟實踐的行動,詮釋與探索人類精神生命的深刻意涵。

《續》, 1962, 布上壓克力、水墨, 48 x 100 cm

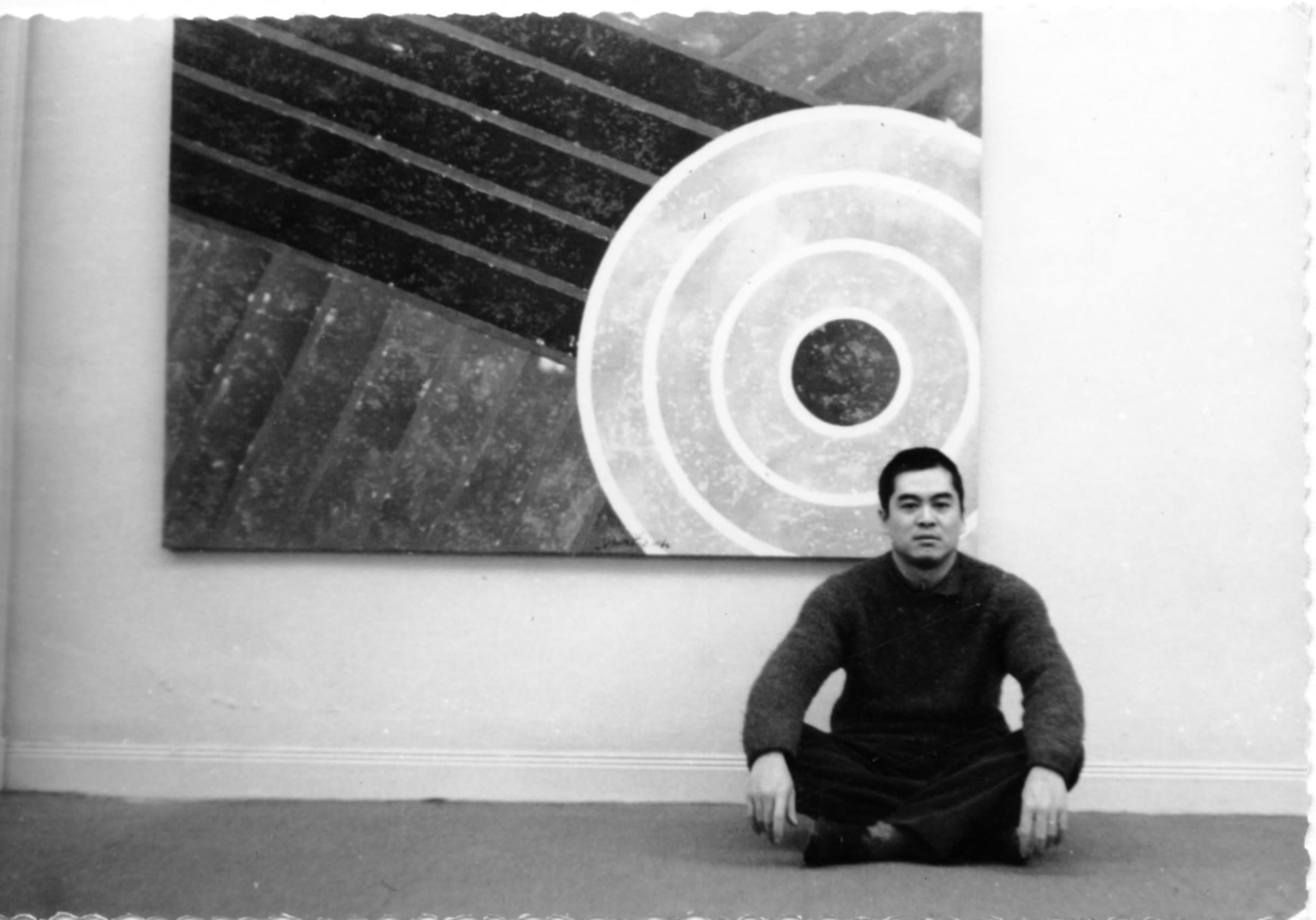

出生於1935年的蕭勤,是1956年成立的「東方畫會」的創始成員及「八大響馬」之一,他亦是發軔於1950年代後期戰後臺灣第一波前衛思潮「美術現代化運動」的重要先鋒。在當時銳意革新的時代氛圍中,蕭勤以忠於自我個性開發的創作理路,從相對保守的學院風格及傳統繪畫形式中突圍,另闢一條別樣的創作道路。他羈旅海外60年,始終堅持以東方哲思為基礎,融會西方自我省思的辯證精神,發展出極富個人特色的藝術觀點與創作視野。其投身創作60餘年來的藝術歷程、風格轉折,以及他對抽象繪畫的觀點辯證、形式拓樸,創造了自身美術創作的獨特性,亦是以東方美學思維在抽象繪畫領域創造鮮明性格並獲西方藝壇肯定的藝術家。

東方畫會成員與李仲生

蕭勤在「東方畫會」申請立案(1956)及第一屆「東方畫展」(1957)辦理之前即已遠赴西班牙,自1957年起持續二年為《聯合報》撰寫〈歐洲通訊〉專欄,並以一支敏思健筆在《文星》月刊與其他報章媒體陸續發表文字,介紹西方前衛藝術思想及潮流;蕭勤的洞見與觀照,為當時的臺灣藝壇開啟一扇了解歐洲藝術脈動之窗。1950年代末至1960年代臺灣美術與西方現代藝術的展覽互動,蕭勤亦在其中扮演引介連結的關鍵角色。作為一個親臨歐洲美術現場的觀察者,他的文化透視及藝術檢索角度可謂多元且開放;而作為一位藝術家,他始終不忘回歸東方文化本源去省察身為一個創作者的主體位置。

《宇宙萬象》, 1958, 布上油彩, 50 x 60 cm

1957年蕭勤與「東方畫會」成員在臺北的第一次展出,即共同高舉「東方精神」為核心理念,不願單向接收西方現代美術的外在形式,轉而主動尋求中國傳統思想及美學觀點為奧援,主張「各種地域性的固有形式,必因世界各地文化頻相交流而漸漸消滅,但其精神則可為新的創作最強力的基本」。「東方畫會」強調他們的現代繪畫是從民族性出發的一種世界性的藝術形式,並展現強烈的文化溯源及創新演繹意圖:「從中國文化精神本位出發,研究中國藝術及思想的各種不同的可能性,嘗試使之在現代藝術各種不同的形式中來發揮,創造具有世界性的中國現代藝術,使幾千年來豐富的中國藝術文化能去蕪存菁地在今日世界上有新的存在理由和表現的價值。」

蕭勤與他的「東方畫會」友群,對於建構個人獨特風格展現了強烈的自覺與企圖;他們打破創作成規、開拓視覺表現形式的革新訴求,為當時求新求變的創作實驗,找到一個連結東方美學思惟的接口。他們雖以西方的「抽象」為師,卻有蛻變出別於西方抽象圖式的宏大企圖;汲古潤今,在文化傳統中尋求養分,便成為他們建立個人化語彙的創作路徑。

《繪畫-BR》, 1959, 布上油彩, 100 x 70 cm

《蕭勤: 那些不為人知的歷史》, 3812 畫廊(香港), 2023 年

(由左至右)《繪畫-CB》1959, 《繪畫-BR》1959, 《繪畫-BM》1959 和《繪畫-DK》1959

這一波由「東方畫會」及另一個重要美術團體「五月畫會」所共同推動的現代藝術風潮,在臺灣美術發展上具現幾個重要的歷史意義。藝術家的反學院、追求前衛,喚起了創作主體的自覺意識。他們雜揉東方文化因子的藝術實驗,開發出不同於西方抽象傳統的美感判準,使作品在精神上的「文化回歸」、在內涵上的「文化關涉」,成為美術現代化過程中生發於臺灣的特有經驗。他們在形式的實驗中觸發對新媒材、新技巧的探索;他們積極伸張畫派理念,在現代與傳統、創新與保守的防衛與拉鋸中,引發中西文化論戰,開啟了探討藝術創作本質的思辯意識,這也是臺灣美術史中,藝術家們首度企圖定義臺灣藝術特色的開端。

蕭勤作為那個狂飈年代的重要推手之一,在藝途發展之初,即以強調個人獨立思考、主動而自覺的追求時代性及獨特性,建立鮮明的創作主張。在解讀蕭勤的藝術歷程之時,因此必須將客觀的外在環境結構及主觀的創作思維一併納入,思索他在戰後臺灣美術的特殊時空下,如何尋求自我定位的風格建構;探討其負笈海外後,如何在國際藝術思潮崢嶸競技的歐洲藝術現場,錨定個人的創作方向;他作為一位來自東方的異鄉遊子,如何面對文化他者,並且在他者的激盪與刺激中回歸東方文化思想,堅定的建構藝術的實踐路徑;又如何在個體意識與時代氛圍互滲的創作理路中,回應社會、環境的變化以及個人的生命頓挫,發展出深具文化內涵及個人經驗特質的創作語彙。本文以蕭勤個人生命歷程的線性時間為經、繪畫形式風格的明顯轉折為緯,探討蕭勤如何以生命意義的拓樸為方法,開展其藝術人生的宏大面向。

《繪畫-DK》, 1959, 布上油彩, 61 x 37 cm

源點:走向「自我探討」的創作道路

蕭勤於1951年正式習畫,1952年進入李仲生臺北安東街畫室學習,李仲生所強調的「用腦去想,用心去感受,再用眼去觀察,最後用手來表現」這種腦、心、眼、手並用的創作觀念,以及鼓勵學生開發內在感受、尋找自我特色及個人創作性格的教學方法,幫助蕭勤在藝涯初始階段即發展出「自我探討」的鮮明自覺。蕭勤1950年代的作品,從具像人物、象形文字、京劇角色到抽象水墨,題材多元、風格迥異,但不管在線條的手感、色彩的開發、造像的形變,都富含情感的、直覺的繪畫質地,顯示出蕭勤不願步隨傳統,企圖跳脫當時的學院保守畫風及寫實技法窠臼,進行多面向前衛探索的強烈用心。

從1950年代至今,蕭勤投入創作已超過60載,以後設式的回顧觀點來考察他的創作理路,可以發現蕭勤後續在繪畫上許多個人化的表現特色,在早期作品中已顯影出一定的脈絡及痕跡,如:著重直覺、強調內省、鮮明的色彩、對稱的造型、線條的運用、結構中的律動感、象徵性的意味等。蕭勤在李仲生的引導之下,很早就嘗試在中國的文化傳統中汲取養分,以尋求中西融合的新表現形式。他早期的許多作品即可明確索引到佛教造像、書法字形、傳統水墨筆勢的啟示與影響,亦曾自中國京劇服飾、民間藝術汲取造型及色彩養分。

1956年赴歐之後,遭遇西方藝術思潮的直接衝擊,蕭勤面對文化他者,反而更激發出他回歸東方文化根源來進行創作實踐的自覺與行動。1957年他開始以書法線條或造型來進行抽象繪畫創作,初期受到非形象(Art Informel)藝術及行動繪畫(Action Painting)的影響,畫面中含融了意象與情緒的成份;1958年蕭勤嘗試將情緒昇華為抒情與冥想,對稱性構圖亦開始在他的作品中浮顯出來。

東方拓樸:東方性的反省、探索與實驗

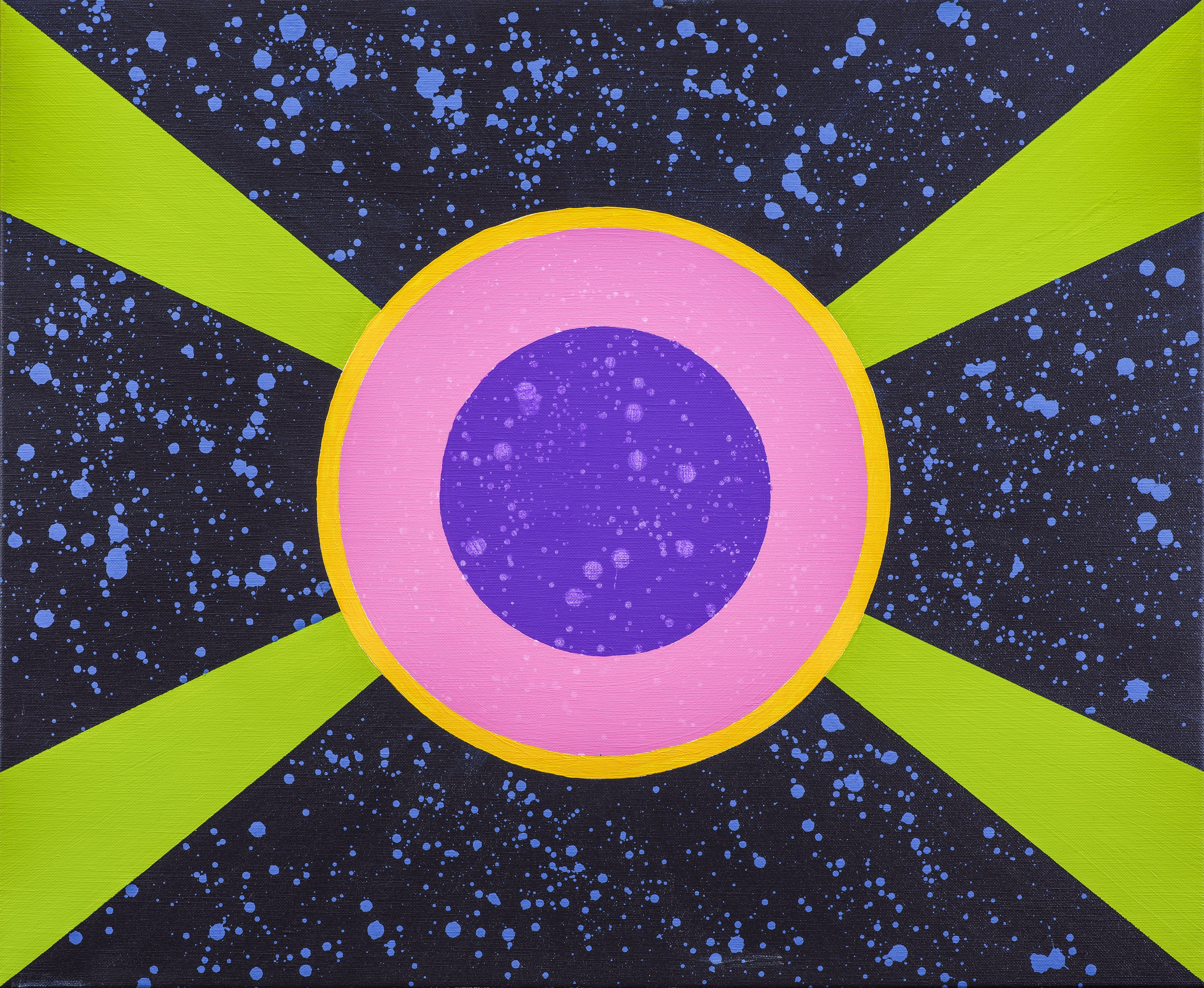

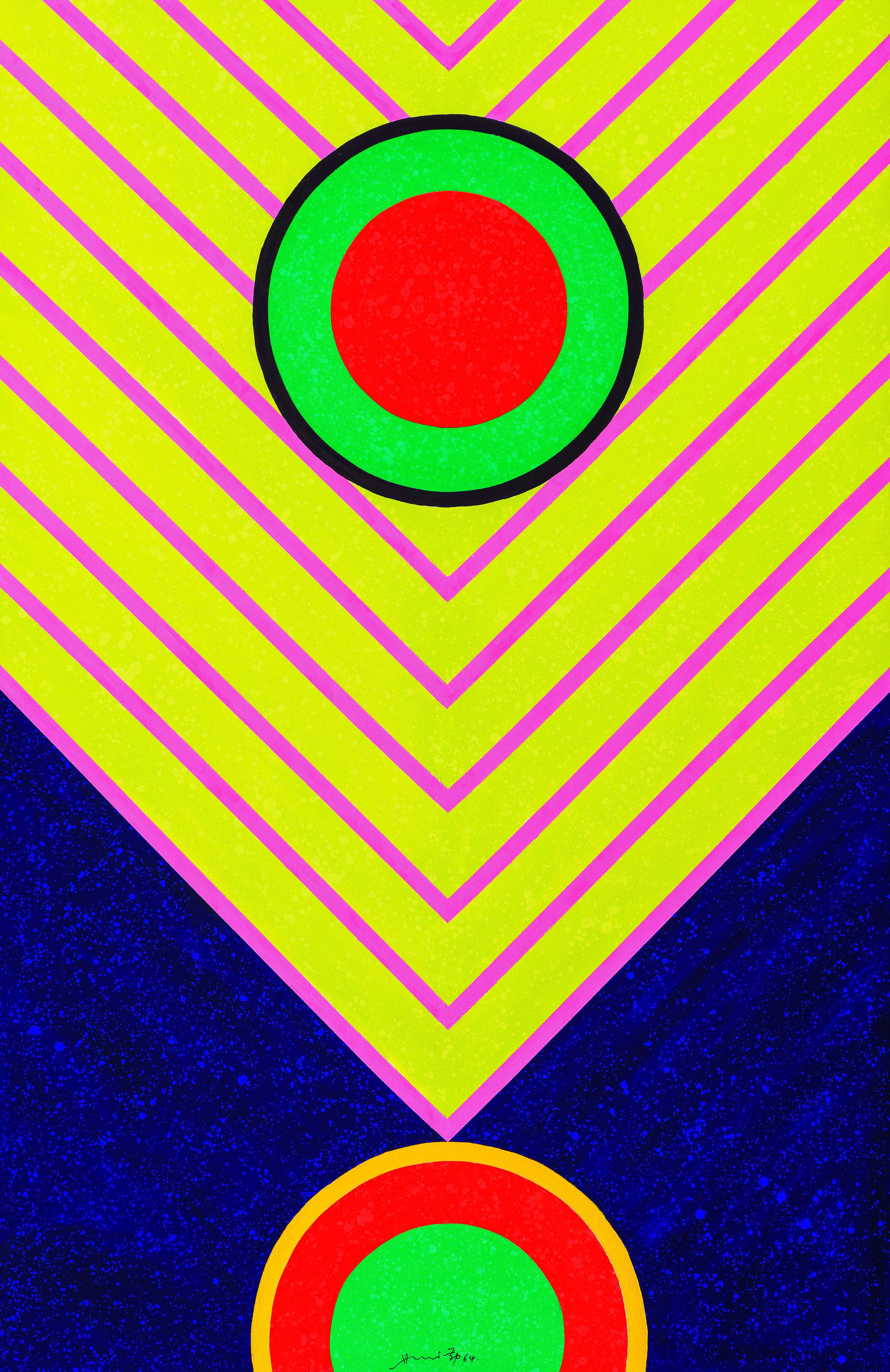

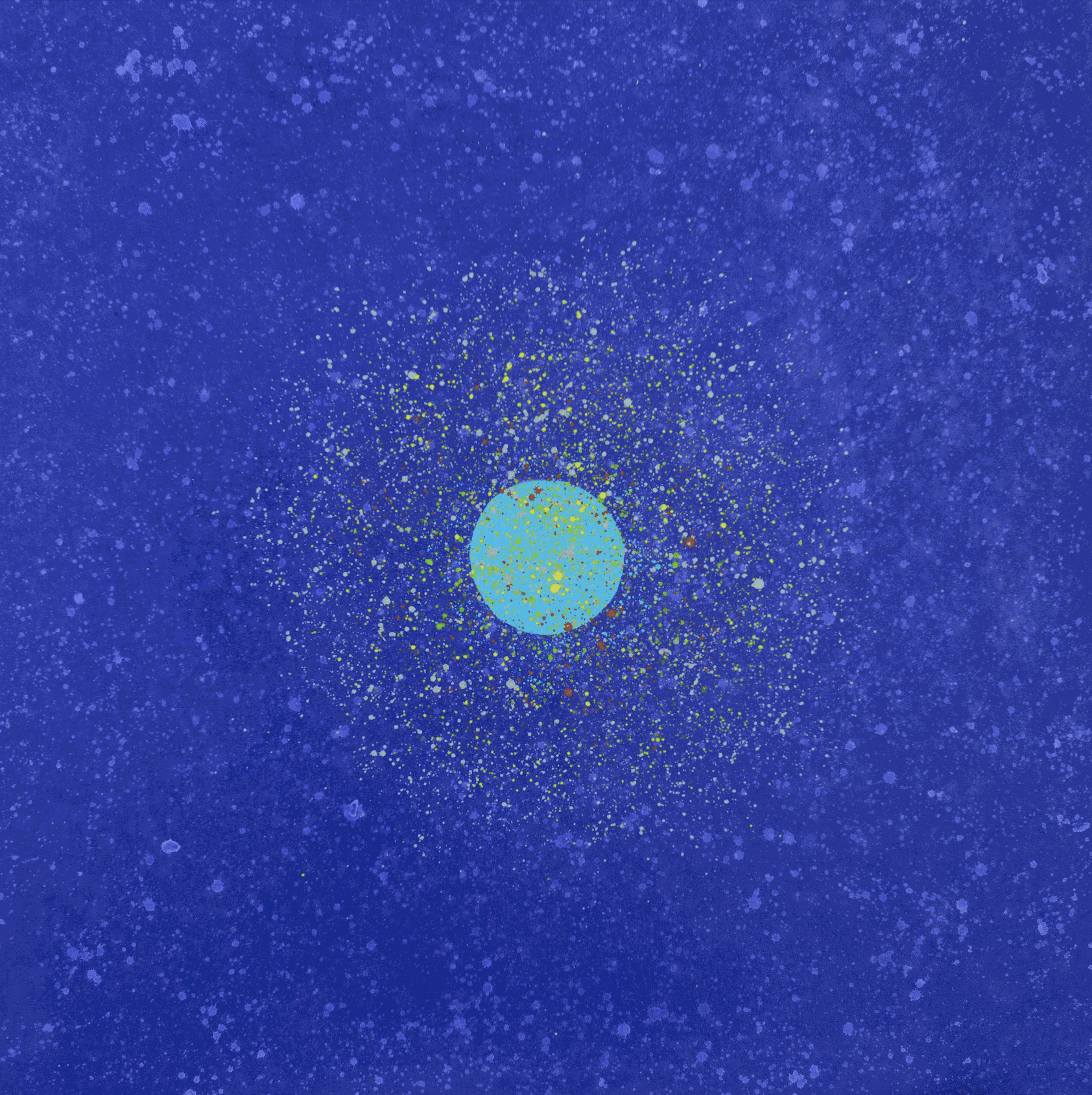

1960年代前後,蕭勤開始對禪、道、老莊思想產生興趣,並試圖將東方的玄學思想及生命哲學思考轉化為繪畫上的抽象形式;隨著他將興趣領域擴延至太空、宇宙、外星文明,並結合後續對西藏密宗、印度「檀城(Mandala,或稱曼陀羅)」宗教畫造型及唐卡藝術的研究,在1960~1966年期間,二元性的對立與和諧、留白空間、光的律動、太陽、以圓為核心的幅射性構圖等,成為其作品中常見的意象或元素。

此一時期,可以說是蕭勤確立其「繪畫性格」的關鍵期。首先,早期作品中偶會出現、尚稱具象的審美客體在此時消失,畫面走向了完全的抽象追求。其次,藝術家雖然仍為繪畫過程保留了手隨心轉的自由表現空間,但富含思想內涵的「精神性」追求成為創作及美感凝注的焦點;具有東方意韻的象徵性符號,逐步成為「蕭勤式」個人創造性信息的載體。再者,儘管「追求現代表現、融會東方精神神髓」是蕭勤在出國前已建立的創作認知,但直到此時,這個認知才真正轉化為一種信仰,並且以鮮明的個人風格落實在抽象繪畫的實踐上。

蕭勤曾言及自己成長於一個人文主義及神秘學混合的家庭,父親秉持的是純粹人文主義的自由思想,母親則是虔誠的基督教徒,這個成長背景對他的創作心理發展產生重大的影響:

一方面,在意識上,我是屬於哲理的、分析的、實證的;另一方面,在潛意識上,我是屬於玄學的、宗教底神秘學的、綜合的傾向。我自己的「二元性」可說是從我一出生就開始, 從小我就對自己的人生發生懷疑並時有做探討的需求。蕭勤, 1978

仔細探究蕭勤的創作脈絡,我們當不難發現「二元性」是他美感思維的重要主體,而這個「二元性」不僅經由畫面的構圖、符號、意象、色彩等形式面來創造顯性的對位或對話狀態,更賦予了蕭勤作品一種隱性但卻強烈的知性意涵──由哲理性思維及玄秘的感性直覺所融鑄而成的自我風格。理性思維與感性投注,在蕭勤各階段的創作中分別有不同的強調與實踐。在此一時期,蕭勤對於「東方精神」的詮釋與呈現,傾向於符號及形式的拓樸與實驗。他將衝動的直覺轉為內省,向道家思想、禪學、老莊尋求更深刻的思想支持,自中國草書中精練出文字律動的結構美,畫面以帶狀的直線或曲線、方與圓、黑與白或淡泊的色彩、具穿透性的留白空間等,創造一個形而上的經驗世界。蕭勤在1961接觸外星、太空知識,1962開始研究西藏密宗、印度心靈哲學、檀城(Mandala,或稱曼陀羅)宗教畫,自1963到1966年期間創作了《太陽》系列。此系列以圓形太陽及直線幅射的光為造型元素,用原色及對比色來傳達壇城的靜觀冥想,但常在對稱的結構中加入尖銳的折線,作為精神震動、能量擴張的象徵性表現。

此段時間,蕭勤不管在創作慣習、手法、媒材或造型語彙上,皆有巨大的轉變,相當程度的映射出他作為一個流居異國的遊離者,在面對文化及生活的離散鄉愁中,試圖定位個人藝術主體性與歸屬感的不安與焦慮。但相對的,他的拓樸式探索也為日後的繪畫創作打造了堅實的基礎。其一,他開展了個人對「二元性」的理解、詮釋與掌握,並以對立與和諧、張力與平衡、衝突與調和等相對卻不絕對的手法,來演繹虛與實、動與靜、陰與陽、強與弱、有限與無限等對照性的概念。其二,透過色彩及符號的自我挑戰與開發,追求概念、感性與知覺的相融溶,使內在意識轉化為形上語彙,帶引出意境聯想,成為蕭勤後續藝術發展的原型。其三,經由對東方思想、哲學與玄學的研究,建構了他兼具人文思考與性靈體悟的宇宙觀與自然觀,使得具有宏觀意象的抽象表現形式,成為蕭勤日後一貫的創作追求。

蕭勤 第九屆Punto國際藝術運動展覽, 瑞士蘇黎世蘇珊·博拉畫廊, 1965年5月

《蕭勤: 那些不為人知的歷史》, 3812 畫廊(香港), 2023 年

直覺性「極簡」:《硬邊系列》的東方本性表現

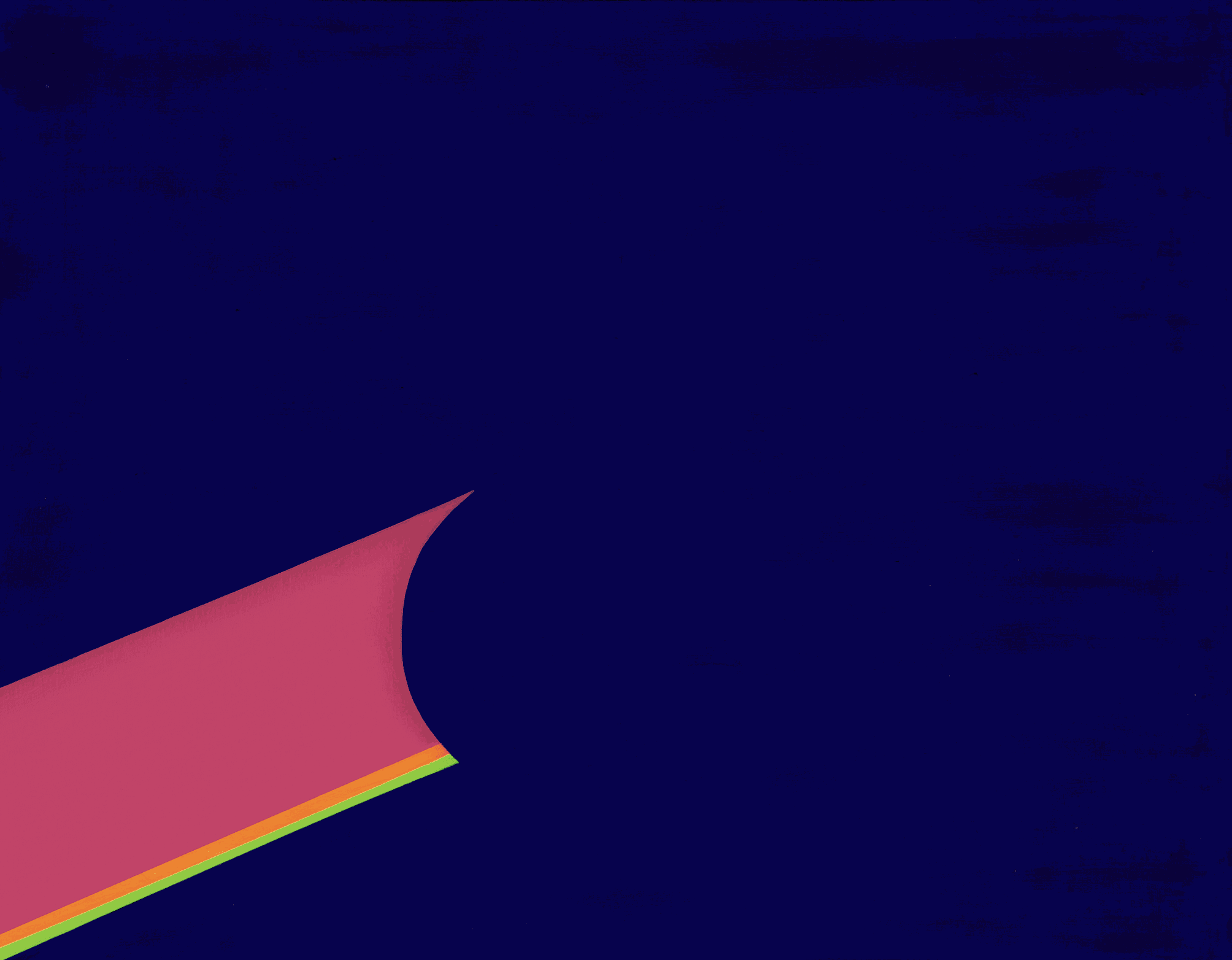

蕭勤1966年首次訪美,1967年搬遷至美國發展,受到美國工業文明的衝擊,他轉向以沉靜、內斂、簡潔有力的色面抽象形式,來減低直接的情緒介入,追求一種「入定」的境界。1967-1976期間《硬邊系列》的繪畫作品,重視平塗色面的色相對比,以突出的直角或銳角、具有方向性指涉的尖銳造型、非對稱性的結構與構圖,創造出一種「既靜止,又力動不息」的畫面動態感。此一時期的蕭勤,以形式來強化「理性/感性」、「侵入/吸收」、「有限/無限」、「陰/陽」、「動/靜」種種二元並存的對立與張力,並將之稱為「直覺的東方本性表現」,以此與美國同一時期追求數理性完美比例與理性構成的硬邊、色面及極限藝術時潮形成區別。

從歐洲到美國之後,蕭勤的畫風從感性的冥想境界改變為理智「硬邊」風格的巨大轉折,主要肇因於美國這個缺乏文化及歷史縱深的國度帶給他精神生活上的侷限與困頓,依蕭勤自己的說法,此系列是「發展於一種絕對的孤獨,形塑而成的絕對堅毅」。《硬邊系列》可以說是蕭勤創作生涯中,在形式上最鋼性、最強調造型的精確度及色面榫接紀律的作品。儘管它們在外部呈現上以結構性取代了表現性,以工業原料的壓克力彩取代具透明性的墨水,以形式的思索取代了哲理性的抒情表現,蕭勤仍強調他在其中所建構的,是「象徵性的宇宙空間」、一個自存自足的「生命世界」。

瑞士批評家及美學教授修能培格爾(G. Schönenberger)曾對蕭勤此一時期的作品有十分深刻的詮釋:

蕭勤的畫總是保持著一種哲學的宗教性的根底,找出與生命有關的宇宙的和諧性與均衡性,而非單純的數理結構。他的畫是一個對現代生活對比的默思的起點。

蕭勤的《硬邊系列》並沒有在「極簡」的形式中成為空化或虛無的空場,形、色、結構是他作品的一體三面,他對形/色的安排、構築與計畫,融會了對東方哲學及人文思想中二元性本質的思考與體會。用非對稱結構、具動態及維度指意的尖銳造型在不穩定中創造和諧與均衡,或可解讀為是蕭勤創作意識中「對現代生活對比的默思的起點」,他理智地將對現實世界的多層次感受匯合為一,在精密設計的構圖中含融了當下的直觀,只是這種「直觀」不再用以往具象徵意味的形色律動來表現,而是以嚴謹的理性結構來演繹感性動勢,使作品在理性中兼具知性及感性,於形式辯證之中,誘發觀者的想像。

大炁之境:從現象觀本質,從本質看世界

蕭勤在70年代重拾對「道」與「禪」的研究興趣,並開始接觸佛教思想。隨著對東方哲學、神秘學、佛家學說越趨深入的鑽研與體悟,他以嶄新的視角重新發現東方人文精神的奧妙與深邃,畫風並轉向用放逸、舒散的筆跡墨痕來呈現當下直觀的性靈體悟。

蕭勤所欲追尋並表現的,並非己身的禪境修為,而是與藝術的創造性相連結的禪境體悟:

禪,並沒有教我如何去畫畫,而我的畫更不是在畫禪(有些人作如此的誤解);禪,祗是讓我更清楚地看到我的內心,更自由地讓我的「本性」能活潑潑地呈現在畫面上,更無拘無束地讓這股本來就存在我內心中的力量來駕馭我的筆與顏色,它使我與我心中的力量合一,「萬法無滯」地印證禪的生機與泉源!

蕭勤, 1983

《蕭勤: 那些不為人知的歷史》, 3812 畫廊(香港), 2023 年

(由左至右) 《文靜之旅》1998, 《炁-315》1984 和《光明彼岸-4》1999

蕭勤的「萬法無滯」,使他繪畫中的「炁」具有活潑多變的面貌。他的「炁」代表宇宙中無所不在的生命力,自然的造化之功則是「炁」生機與泉源之所在。從「道法自然」的角度來觀察,蕭勤對「炁」的詮釋與演繹,形成兩個重要脈絡:第一,他從現象觀本質,將自然物象的物質意義及外在形貌解構,探究其與存有世界間的關係;藝術的內涵與自然大化的運行法則相應和,卻無需被自然外象所囿限,《禪》與《炁》系列即是透過冥想、直觀的抽象形式,直指世界運作的精神核心。第二個脈絡,則是從本質看世界。對蕭勤而言,藝術的精神性既與自然存在必要的關聯,即無需刻意地完全排除與外在視象連結的可能性,他的《宇宙風景》系列,築基於以感性之眼對自然的深刻觀察。此系列許多作品皆含融再現的暗示及觀念表現,有時亦藉作品命題及畫面的造型元素,將現實世界的意象或抽離、或簡化,直觀之下看似具有可辨識的形體,但在藝術家有意識地簡約下,反身強化了畫中的感性張力與精神性。

從現象觀本質、從本質看世界,本就是互為表裏、相互連動的概念。蕭勤巨視自然的運行、微觀現象的變化,他繪畫中的「大炁之境」始終沒有定於一宗的表現模式,反而在後續的創作歷程中,開展出一種不斷演化的生命力。因此,我們可以從《磁波》、《陣雨》、《瀑布》、《狂風》等諸系列,感受到「炁」在至大無邊的時空象限中的強烈波動;看到混沌初開的自然之力,在《黑雲》、《大火山》破湧而出的驚人能量;或者是從《宇宙漩渦》、《銀河系》中,體悟浩瀚宇宙、星雲空間的無限張力。1990年以後,蕭勤的「炁」除了以前述變化萬千的形態出現在不同作品中,亦以漩渦、螺漩等具有向心性,同時又以圓為中心且向外擴散的造型,在宇宙的四方空間擴張與收縮、呼吸與吐納。對蕭勤而言,繪畫表現有萬法,而唯有那與宇宙大我生命力相結合的「炁」,才是他創作終極關懷之所在,並且持續延續至今。

度大限:生命真諦的體悟及永恆性探討

1990年女兒莎芒妲在花樣年華之際意外亡故,是蕭勤個人生命史中的巨大頓挫。愛女驟然溘逝的劇慟絕望,讓他轉向性靈深處尋求精神創傷的自我度化,繪畫的思維面向開始從宇宙自然的化外之境回返人間,他所觀照的主體,亦挪移到生命意義的思索與探討。

人生至悲,莫若生死兩茫茫,如何在槁木死灰的悲傷執念中尋求救贖?《莎芒妲之昇華》、《度大限》等諸系列,呈現蕭勤經由性靈默想尋求超脫與昇華的心境變化,在精神上極富東方生命哲學的「輪迴」內涵及宗教性的救贖意義。在刻骨傷懷但永不絕望的生命思考中,蕭勤「悟」出了死即是生,當生命在此生結束,便走入「無限」的大境之中,生命能量循環往復,永不消失。參破生死界限,並理解一切的不幸、死亡,終將在毀壞後重生,蕭勤透過繪畫及自我意識的不斷錘煉,追求一種超越死生侷限、天人合一的廣闊境界。

當經歷且參悟透了之後,終於明瞭,永恆的生命,並不僅僅止於此生、此世,而是在於生死「大限」度過後的化外光明彼岸

蕭勤

「度大限」作為一種諦觀生命的態度,展現了蕭勤對死生離散的重新詮釋及樂觀面對。這種正向的內在意識同步轉化為創作美學表現,色彩成為其個人化情感的敘事體;他開始採用燦爛鮮豔的色彩來作畫,畫面上大膽灑脫、宛若活水的流動線條,總是熒熒閃動著性靈光芒。蕭勤頗具個人特色的「二元性」思維,亦經由畫面的構成,透露出他對生命「此際」與「彼端」相互依存且具關聯性的哲學性思考。他以帶狀的留白來分隔色面,彼岸以一種龐大的存在感出現;大塊色面的動態韻律帶引出綿延不息的意境聯想,不管是蒸騰上升的昇華之力、靜謐含蘊的連漪波紋、或是櫛比鱗次的迂迴光流,都是生命之力的象徵,彷彿在跨越生死大限之後,生命的存有亦獲得了全然舒展的自由流動空間,它們皆以源源不絕的形態,靜靜展向無垠的宇宙時空。

在蕭勤的創作歷程中,「度大限」概念的出現,或可說是其創作觀照的重要轉折點,如果說他此前的作品偏向玄學式的、神秘主義的形上現象探討,1990年代以後的繪畫,則更關注感性投注的精神性對話。「永久的花園」是蕭勤在1990年代最為專注及深入的主題之一,其美學表現方式與《度大限》系列一脈相承,不同的是,《度大限》指向一個未知的、等待開拓及詮釋的生命閾域,《永久的花園》則是充滿豐沛能量的性靈應許之地,一個藝術家歷經大悲大痛、浴火重生之後,心之歸屬的所在。命題思考的歧異性,標誌著蕭勤內心世界的轉折與變化。

「花園」在蕭勤的創作脈絡中,既非真實的自然,亦非虛幻的想像之域,它更像是一個反照與折射主體思緒的鏡屏,又或者是藝術家內在蘊藏無限力量的一方心田。在人生的此一階段,蕭勤開始以一種既回顧又展望的姿態,對生命存在狀態的變動不居,藉由內與外的飛越、穿越、超越等各種穿透與逾越方式來反覆辯證。「花園」成為藝術家繆斯的泉源,提供了靜定沉思與自我開發、召喚性靈能量的可能;「花園」亦開放給各種偶然性,並且向蕭勤一向服膺的宇宙自然大能敞開。「永久的花園」因此成為一個具有特殊意義的獨創空間,將藝術家內在的精神世界與遼闊無垠的宇宙時空相連結。凝練的充盈之炁在其間靜緩地流淌脈動,出入往返、交互參照,為藝術家「宇宙即吾心,吾心即宇宙」的東方世界觀注入更多的人間情思。

永恆能量:生命及宇宙和諧共生的深層精神力量

蕭勤在2000年以後的許多自述文字中,一再強調「宇宙的大能量」是其創作中源源不絕的靈感來源,但此「宇宙大能量」所指涉的卻不僅是宇宙中銀河星體運行的造化之力,它更強調與人類精神生命相關連的宇宙的和諧性,以及潛伏於所有有形、無形的生命、物態、文化、宗教中,最深層的、促使其存有且運行共生的靈性力量。此一時期的作品,蕭勤以圓融多變的造型語彙、飽和且強烈的冷暖色彩,呈現生命深邃的存在意義,直探人類深層的精神意識,並對創造整個宇宙神聖的、無以名之的意識能量獻上禮讚。

人生行進至此,蕭勤對於「道」所強調的兼容並蓄精神更能深得箇中三昧。他數十年來對東西方藝術、哲學、宗教、神秘學、太空文明的研究與體悟,成為其詮釋宇宙本質、演繹生命能量循環演化的雄厚知識資本;而他融會式的諦觀視角,則賦予作品以溫潤淳厚的精神性,且有濃郁的感性詩意蘊藏其間。

「炁」仍是他繪畫中動能場域的主角,但再也不大肆張揚的躍然畫幅,而是低調細膩地隱流潛動,藉著交織、重疊、擴張的方式,在形象符號間創造牽引與對應的動態。二元併存、兩極相生仍是蕭勤探討和諧與平衡的重要法門,但截然對峙的局面消融於渾然,在看似淺平實則具滲透感的深邃時空裡,能量充盈飽和、陽剛與陰柔並濟、鮮妍卻神秘的色彩瀰漫。宇宙中生命能量的永恆性,以藝術家的創造之心為用,在蕭勤的作品中被賦予了嶄新的面貌。

代結語:藝術創作是無止境的探索研究

蕭勤的創作之路,從個人的東方文化根源為始,以開發自我繪畫特色為方法,經由精神及心靈世界的探討,將創作視野拓展至禪、道、中國老莊、西藏密宗、印度壇城等東方哲學及宗教的研究,後續並融會了對天體物理及宇宙現象的探索發現,形成了其追求生命及宇宙和諧、均衡的創作路向。以巨視角度拉開觀察的時間維度,蕭勤的創作歷程,始終處於一種「變化中」的狀態。數十年來,他在創作上多面向的探索與開發,經由廣泛的興趣領域及知識涉獵,不僅豐富了作品對生命「內面性」的演繹與詮釋,並且促成了一環扣連一環的形式轉化,形成繪畫風格的多樣面貌。

饒富興味的一點是,蕭勤在尋索創作發展的新路向之際,往往是選擇性的「反復」或「回歸」自我已開發的風格或思想脈絡去尋求再前進的靈感。他的藝術之所以能經得起自己的挑戰與檢驗,而不落入自我複製的死胡同中,在於他將「復歸」轉化成一種「反動之道」,在回顧與沈澱中,以生命意義開發及性靈探索為養份,去開展新的創作方向。

藝術是一件永恆沒有止境的工作與探索研究,它的道路曲折而永遠走不完;正像這個世界、這個宇宙是永遠走不完的一樣。它的創作經歷與境界,每時每刻不同,日新月異;時而使你獲得不期的驚喜,也時而使你陷入深沉的困惑,它是一個比生命本身還豐富多變的生命,正因為它的創造是一個內面的、心靈的雛形宇宙的創造與形成。蕭勤

蕭勤,這位在曲折的藝術探索中始終自我期許日新月異的創作者,至今仍以赤子心懷諦觀這個充滿變動的世界。我們可以從那越趨單純卻恢宏深邃的繪畫形構中,感受到他心靈宇宙睿智的熠熠神采,並充滿期待,循著「八十能量」的光與熱,共同展望他未竟的藝術探索旅程。