3812 畫廊正在展出的「Abstraction in Dialogue」旨在引發一場深刻而富有啟發性的 對話,聚焦戰後⻄方抽象藝術與東方現代及當代抽象藝術之間的交流與碰撞。通過精心策劃 的展覽,作品跨越文化與時代的界限,連結不同的藝術傳統,並鼓勵觀眾探索抽象藝術這一 種具有普世性的語言。本文將介紹參展的藝術家,剖析他們的創作靈感與過程,提供對其作 品的細緻解讀與獨特見解。

抽象藝術的本質,是一場跨越邊界的對話——在可見與不可見之間、藝術家與世界之 間,以及短暫與永恆之間的交流。它帶領我們超越具象的束縛,通過形式與色彩,引領我們 深入探索感覺、情感與思想世界。「Abstraction in Dialogue」匯聚了十二位藝術家的聲音, 他們雖然來自不同的時空,卻在抽象的領域中交織出一場深刻且充滿共鳴的交流。

泰瑞.佛洛斯特、鄭嘉盈

(由左) 鄭嘉盈,《心洞》, 2024;泰瑞.佛洛斯特, 《六月拼貼》, 2002

「在創作中,我擁有一種完全抽象的自由,我不必受限於任何特定的意圖或想法,而是更傾 向於根據我對當下情境的理解與感受來進行創作。」—— 泰瑞.佛洛斯特 (1915 – 2003)

「在抽象之中,我發現了一個美妙的悖論。儘管每一筆都源自於個人的、即時的瞬間,但它 們合在一起卻超越了時間,訴說著一種沒有開端也沒有終結的語言。」—— 鄭嘉盈(b.1992)

佛洛斯特的標誌性圓形、半圓形和月蝕元素深受聖艾夫斯壯麗風景所影響。英格蘭南 部崎嶇壯美的景色持續成為他的靈感來源,但他並未直接描繪自然,而是以抽象的形式展現。 鄭嘉盈則透過多層次的構圖,探索光與影之間的微妙交互,在人類意識與自然世界之間那細 膩而曖昧的空間中來回穿梭。兩位藝術家皆拋開具象的束縛,以抽象表達喚起那些言語無法 捕捉的感知與情感。

泰瑞.佛洛斯特, 《六月拼貼》, 2002

在《六月拼貼》(2002 年)中,佛洛斯特探討了簡潔與複雜之間的驚人張力。一道 鮮明的白色貫穿黑與紅,錨定了充滿節奏與能量的色帶。這種具有玩味又深思熟慮的形式平 衡反應了佛洛斯特對對立面之迷戀——混亂與秩序、動態與靜止的相互交融。而鄭嘉盈的 《心洞》(2024 年)帶來一場充滿夢幻色彩的抽象探索,柔和的幾何形狀與流動的層次模 糊了現實與想像的界線。她巧妙運用光線與透明感,讓作品的形式散發出強烈的情感共鳴,彷彿為觀者打開了一扇超越物質界限的冥想之門。

鄭嘉盈,《心洞》, 2024

當佛洛斯特與鄭嘉盈的作品並置,抽象藝術展現了它穿越時間與個人經歷的力量。佛 洛斯特大膽而充滿動感的形狀,深深源於聖艾夫斯海岸線的自然地貌,而鄭嘉盈的作品則以 飄渺而內省的形式與之呼應。兩位藝術家透過抽象這一媒介,開闢出一個自由的空間,讓感 受、反思與連結不斷延展。這些作品提醒我們,抽象並非形式的缺失,而是可能性的展現 —— 一場關於自由、情感與永恆共鳴的深刻對話。

馮永基、何鳳蓮

(由左)馮永基,《呼吸 (二十四)(二十五)(二十六)》, 2021; 何鳳蓮, 《星光瓶》, 2019

「我的創作不是任何特定地點的風景,觀者雖然不能看出具象的風景,但卻能透過不同心態 觀賞到各異景致,這一抽象表現所展現的是每個人看待世界的心緒。」—— 馮永基 (b.1952)

「型態、本質和面貌透過不同媒介重新建構,正如我們的身份也是自省地流動著。當身份沈 澱到表層之下,逐漸遭到瓦解而變得抽象和原始。」—— 何鳳蓮 (b.1987)

馮永基與何鳳蓮透過抽象將水墨轉化為傳統與創新之間的橋樑。馮永基的「呼吸」系 列是一場對生命脆弱與無常的思考,在其作品中,濃淡相間的水墨與空氣、顏料和偶然性層 層交疊。在保鮮膜的覆蓋下,顏料積聚與散開,形成如大氣般的形態,喚起由無形力量塑造 的景觀。這些作品模糊了控制與放任、永恆與短暫之間的界限,邀請觀者思考存在那稍縱即 逝的美感。

馮永基,《呼吸 (二十四)(二十五)(二十六)》, 2021

相較之下,何鳳蓮將水墨視為探索身份與轉化的媒介。在《星光瓶》(2019 年)中, 藍色與黑色的墨跡如波紋般流動,模糊了邊界,映射出人類經驗的流動性。她的構圖既脆弱 又充滿力量,帶有後抽象表現主義的能量,同時深深扎根於水墨的古老精神之中。透過不可 預測的流動與鮮明的筆觸,何鳳蓮捕捉了生命的無常與萬物間的緊密聯繫。在她的作品中, 邊界逐漸消融,個體與整體交織成一個不可分割的整體。

何鳳蓮, 《星光瓶》, 2019

馮永基與何鳳蓮的作品編織出一場東方與⻄方、過去與現在、控制性與自發性之間的 對話。透過抽象,他們的創作超越文本,邀請觀者感受一場反思與探索的共鳴律動。

蕭勤, 《四元-2》, 1963

蕭勤, 《希望-2》, 2021

對於蕭勤來說,點與圓不僅是簡單的幾何圖形,更是象徵宇宙統一性與無窮能量的核 心符號,體現了他對宇宙運行與生命本質的哲學思考。在《四元-2》(1963 年)中,柔和 的粉紅色圓點懸浮於深邃的紫色背景之上,這看似簡潔的構圖中蘊含著動態與靜態間的微妙 平衡;《希望-2》(2021 年)則展現了一種截然不同的能量形式:明亮的藍色與炙熱的粉 紅色如星體爆發般迸裂,釋放出強烈的宇宙動態力量。蕭勤透過這些作品,將抽象的點與圓 轉化為對宇宙秩序與無限能量的詮釋,邀請觀者進入一場關於生命、希望與能量的深層冥想。

馬德升, 《如有一寶》, 2006

馬德升的藝術創作深受石頭的象徵意義啟發,透過石頭表現出堅韌、脆弱與生命轉化 的深層精神內涵。在他的作品《如有一寶》(2006 年)中,那類人形的岩石形態緩緩浮於 畫面之中,表面覆蓋著細緻的紋理,彷彿承載著時間的痕跡與自然的力量,讓人聯想到中國 傳統山水畫的空靈意境。柔和的粉色調巧妙地沖淡了石頭的冷硬質感,使其在剛強中流露出 溫柔與敏感,展現了脆弱與堅韌之間的和諧。這些石頭並非靜態,它們體現了生命,蘊含著 對內省、存在與道家哲學「天人合一」的深刻思考,提醒我們注意那些雖無形卻主導著生命 運轉的力量。

作為現代中國抽象藝術的兩位核心人物,蕭勤與馬德升共同挑戰了精神與藝術表達的 邊界。他們的作品超越了文化與時代的束縛,為觀眾提供了一場既個人又普世的精神探索。 他們不僅將抽象視為一種視覺語言,更視其為一個反思與轉化的空間,探討生命、和諧與無 限的本質,是一種連結內心與宇宙、個體與永恆的哲學工具。

陳頌欣、關蓉而

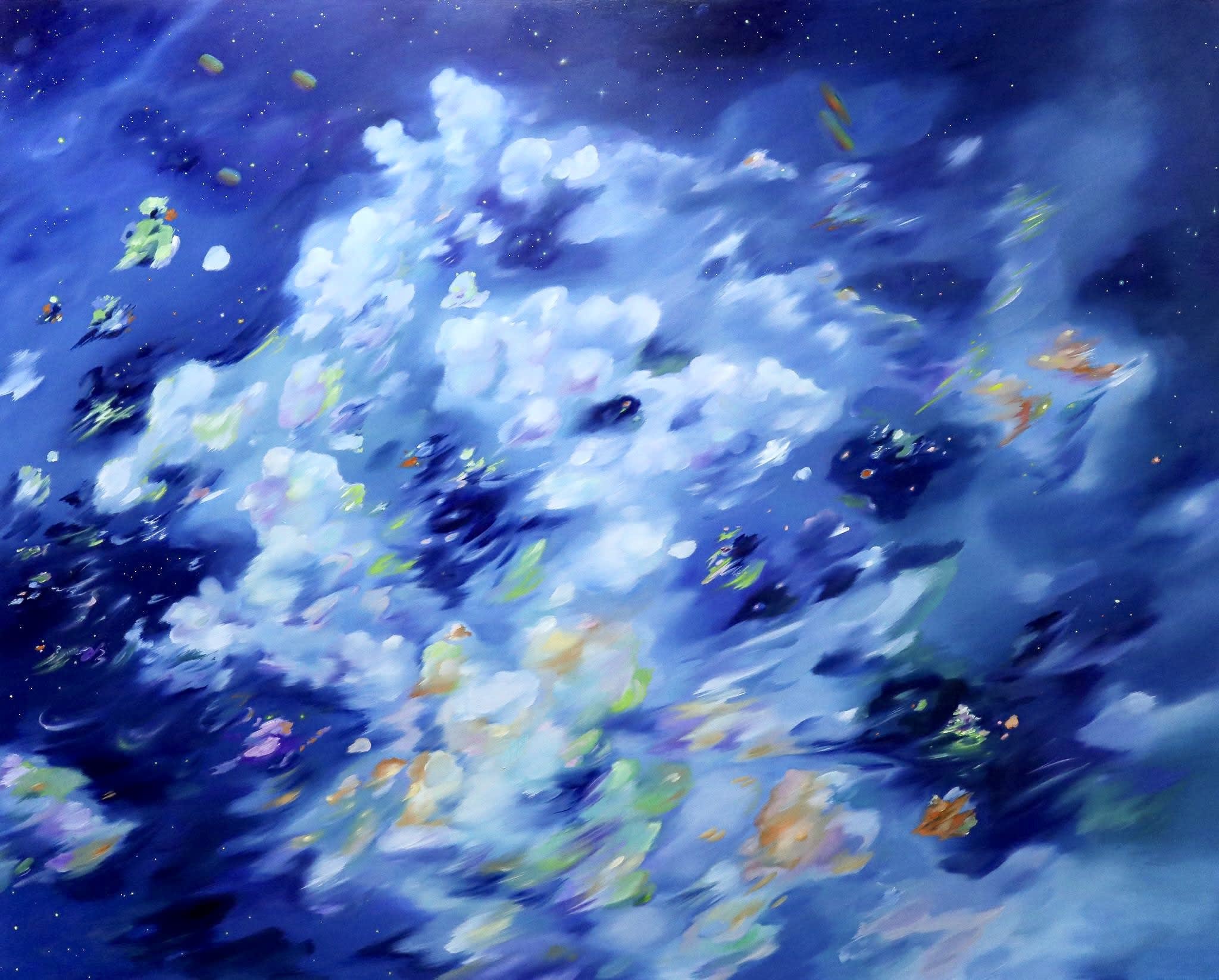

(由左) 陳頌欣,《渡 - 交響風暴奏鳴曲》, 及《渡- 星辰之舞》, 2024

「抽象畫是一場赤裸又有詩意的告白。能保存無以名狀的情感,超越語言和時間。在流動的 人心不斷前進。」—— 陳頌欣 (b.1992)

「抽象讓我看見無形之物。」—— 關蓉而 (b.1991)

陳頌欣與關蓉而將抽象轉化為一種有關內省與靈性的共同語言。她們以截然不同而又 互補的藝術語言,探索塑造存在的無形力量,將個人的內心世界與普世的精神追問融為一體。 她們的作品不僅是視覺上的表達,更是情感、信仰與自我發現的容器,提供對精神領域的驚 鴻一瞥。

關蓉而的作品猶如避難所,以柔和的色調、風格化的自然元素交織成一首無聲的詩篇。在《你可愛的居所》(2024 年)中,她從聖經詩篇汲取靈感,描繪出一個超然的避難所,彷彿那溢滿恩典的伊甸園。粉色與綠色如晨曦映照,輕柔而流動,將空間注入一種超凡脫俗的光輝,讓觀者彷彿置身於一場靈魂的安居之所。關的作品講精神反思轉化為視覺的詩篇, 模糊了信仰、想像與自然世界時間的界限。

關蓉而, 《你可愛的居所》, 2024

陳頌欣將抽象視為映照生命無常與情感流動的鏡子。在她的系列作品「渡」中,鮮明 的筆觸與宇宙般的漩渦捕捉了生命不斷變化的節奏。《渡 - 星辰之舞》(2024 年)充滿能 量,綠色、橘色與紫色交織如同一場關於轉化的神秘慶典。她流暢而奔放的筆勢,既原始又 充滿輕快的歡慶氣息,描繪了愛與悲傷、喜悅與哀愁交替之間的微妙過渡。對陳頌欣而言, 抽象是一種靈性的實踐——一場短暫卻深刻的人類連結的冥想。

陳頌欣, 《渡 - 星辰之舞》, 2024

「重要的藝術是要建立一個有意味的、非具象的一個理想化的、和現實保持距離的一種狀態。 這種狀態唯有抽象這兩個字才能承擔這樣的重量。」—— 劉國夫 (b. 1964)

「抽象是你認識之前的世界,也是你理解之後的世界。」—— 顏耀明 (b. 1995)

劉國夫與顏耀明以抽象探索生命的短暫與無常,花朵與葉片成為轉化的象徵,透過光、 空氣與自然形態,捕捉脆弱而靈性的美。

劉國夫的《花 Z-3》(2024 年)展現了道家哲學家莊子的啟發,顏料在畫紙上隨心流 動,偶然卻充滿意趣。淡紫與霧白輕輕觸動觀者的想像力,並在心靈深處帶來平靜與內省。 透薄的花瓣彷彿在輕聲細語,讓人感受到生命的脆弱與永恆的交織。

劉國夫, 《花 Z-3》, 2024

顏耀明的《夜曲》(2024 年)探索了光影的相互作用,花朵的微光透過灌木與葉片 閃耀而出,藍色調則喚起夜間燈光穿越黎明前黑暗的靜謐故事。受到傳統水彩技法的啟發, 顏耀明「讓水說話」,將不可預測性作為畫面和諧的圓圈。綻放的花朵喚起原始的情感,彌 合了自由與控制之間的鴻溝。

顏耀明, 《夜曲》, 2024

透過抽象,劉國夫與顏耀明展開了一場關於存在無常的詩意對話。儘管風格各異,他 們的作品卻彷彿在同一片靜謐中呼吸,邀請我們凝視自然世界的脆弱之美,並在生命稍縱即 逝的瞬間中,尋覓永恆的迴響。

王劼音、劉養聞

(由左) 王劼音, 《幽居(二)》及《綠島時光》, 2017

「當我面對空白的畫布時,我會隨意先鋪上一些色彩,然後就像『摸著石頭過河』一樣,一 步一步來。這就像下棋一樣。」—— 王劼音 (b.1941)

「藝術離不開抽象。深刻簡約的圖像來自於自己獨特的語言符號,如果不以追求深層次的語 言為前提去簡化物體,得到的只有膚淺、表面的形式主義繪畫作品。」——劉養聞 (b.1995)

王劼音與劉養聞透過抽象重新構築自然世界,創造出大膽而引人共鳴的構圖,挑戰傳 統上對自然柔和與細膩的刻畫。兩位藝術家皆擁抱類似塗鴉般的奔放筆觸,為作品注入原始 的生命力與自信的動勢。他們將山川、海洋與花卉轉化為充滿張力與力量的動態形式,使自 然成為一個重新發現與再造的領域。

王劼音, 《綠島時光》, 2017

在《綠島時光》(2017 年)中,王劼音塗鴉式的筆觸以強烈的力量和誇張的動態劃 過畫布,在大膽而富有張力的筆勢之中隱含著傳統文人山水的結構。王劼音以充滿活力的綠 色和黃色及筆勢捕捉到了大自然的生命力,架起傳統與現代的橋樑。王的藝術體現了傳統水 墨中不確定性的特質,創造了混亂與和諧間的對話。

劉養聞, 《皇冠貝母》, 2022

劉養聞在《皇冠貝母》(2022 年)中對抽象做出進一步詮釋。他用冷峻的綠色與黑 色將花朵重新想像出類似劍與矛的鋒利質感。在棱⻆分明與流暢優雅之間找到了一種矛盾卻 和諧的平衡,挑戰者人們對柔和與感性的看法。通過這種破壞與重建的過程,劉養聞將可辨 識的形象轉化為超現實的存在,挑戰觀者突破表象,發掘更深層的意涵。

透過大膽而充滿動感的表現手法,王劼音與劉養聞展開了一場關於自然感性與力量的 引人入勝的對話。他們的作品拒絕柔和與靜謐,轉而以抽象的語言捕捉自然世界的原始與狂 野之魂,洋溢著自信與澎湃的生命力。