3812畫廊「ARTicle」隔週精選策展人、學者及藝評家的精彩文章。

ARTicle 11:本週我們呈現一篇出自英國知名藝評家理查德·考克(Richard Cork)的文章,選自在馬克·羅斯科藝術中心舉辦的展覽「在我的開始是我的結束:蕭勤的藝術」同名圖錄,邀您共同漫遊於蕭勤的創作歷程之中。

蕭勤:「希望」的領會

理查德·考克

即便是在他漫長而富有創造力的藝術生涯開端,年輕的蕭勤就已經明白他作為一名藝術家需要優先考慮的事。1959年,在決定參與意大利激進而活躍的藝術活動後不久,他在畫布上自由地繪畫了《繪畫 - AO》。儘管其繪畫手法比他隨後的大部分作品都顯得更鬆弛,這幅生意盎然的畫作似乎致力於探索和尋求事物的簡化及基本形態,筆跡大膽鮮明。同年,他於紙上運用墨水,創作了極其簡化的《無名 - 16》。在這幅作品當中,兩個色彩鮮豔的形狀如行星般懸浮於太空中,中間僅由黑塊隔開,由此可見蕭勤對於基本視覺元素的追求。

蕭勤,《繪畫 - AO》,1959,布上油彩,65 x 55 cm

蕭勤,《無名-16》,1959,紙上墨水,57 x 32 cm

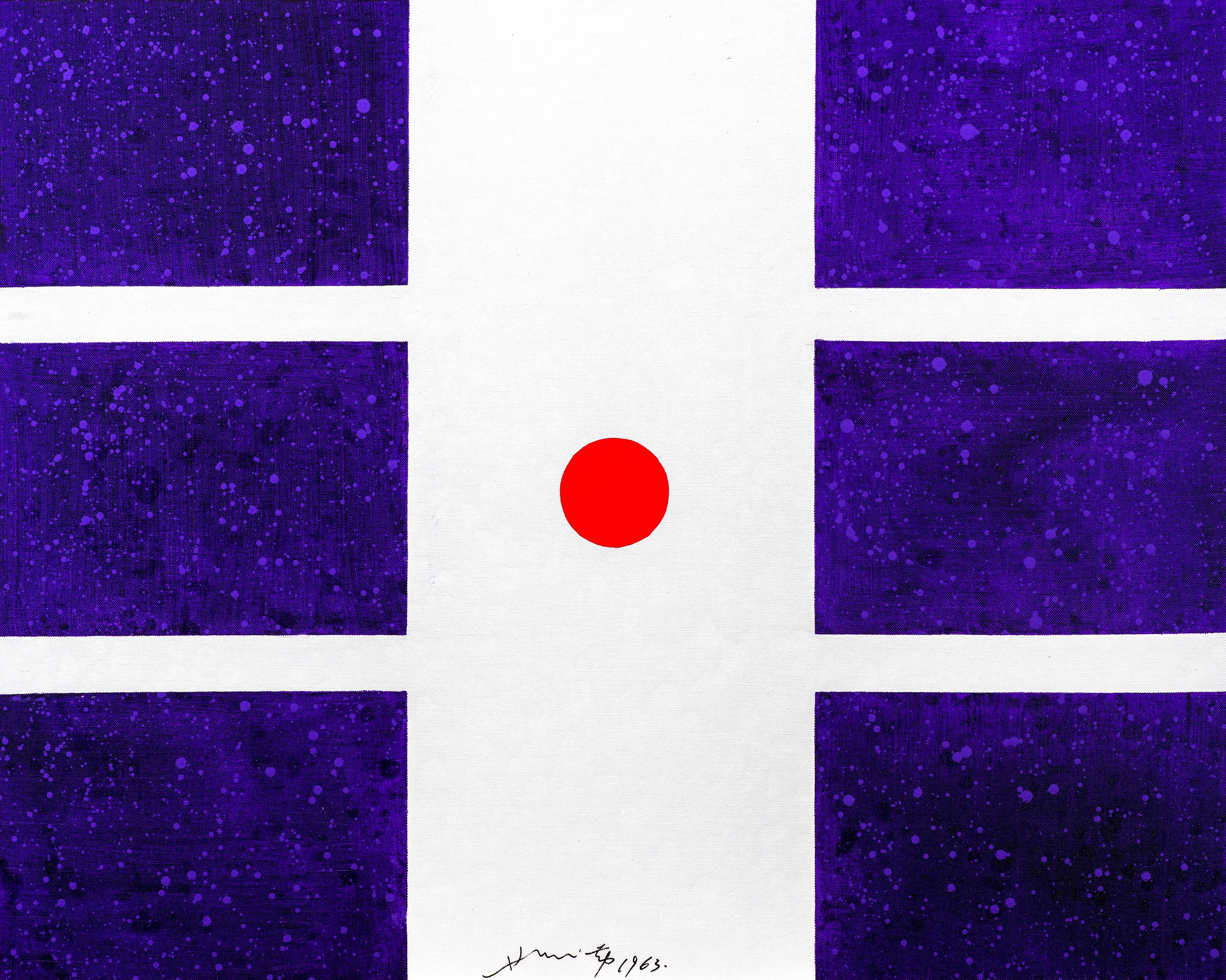

多年以後,他回想自己的創作方向並宣稱:“自小時候開始,我就一直對生活存有懷疑,渴望去探索和研究。”直到1961年,他決心發掘具說服力的極簡形式。在名為《潛》的大型畫作中,大部分的畫面以單一顏色呈現,僅有一個發光的、簡化的圓圈在底部,漂浮於黑色橫條之上。同年創作的《伏》也實現了類似的簡化目的,不同的是鮮豔的紅成為了主要顏色。與另一幅1961年創作的畫作《春愛》正中心熾熱而巨大的橙色太陽相比,懸浮在《伏》畫面頂部的深沉色塊看起來幾乎黯淡無光。

蕭勤,《潛》,1961,布上壓克力,140 x 110 cm

蕭勤,《春愛》,1961,布上油彩,90 x 70 cm

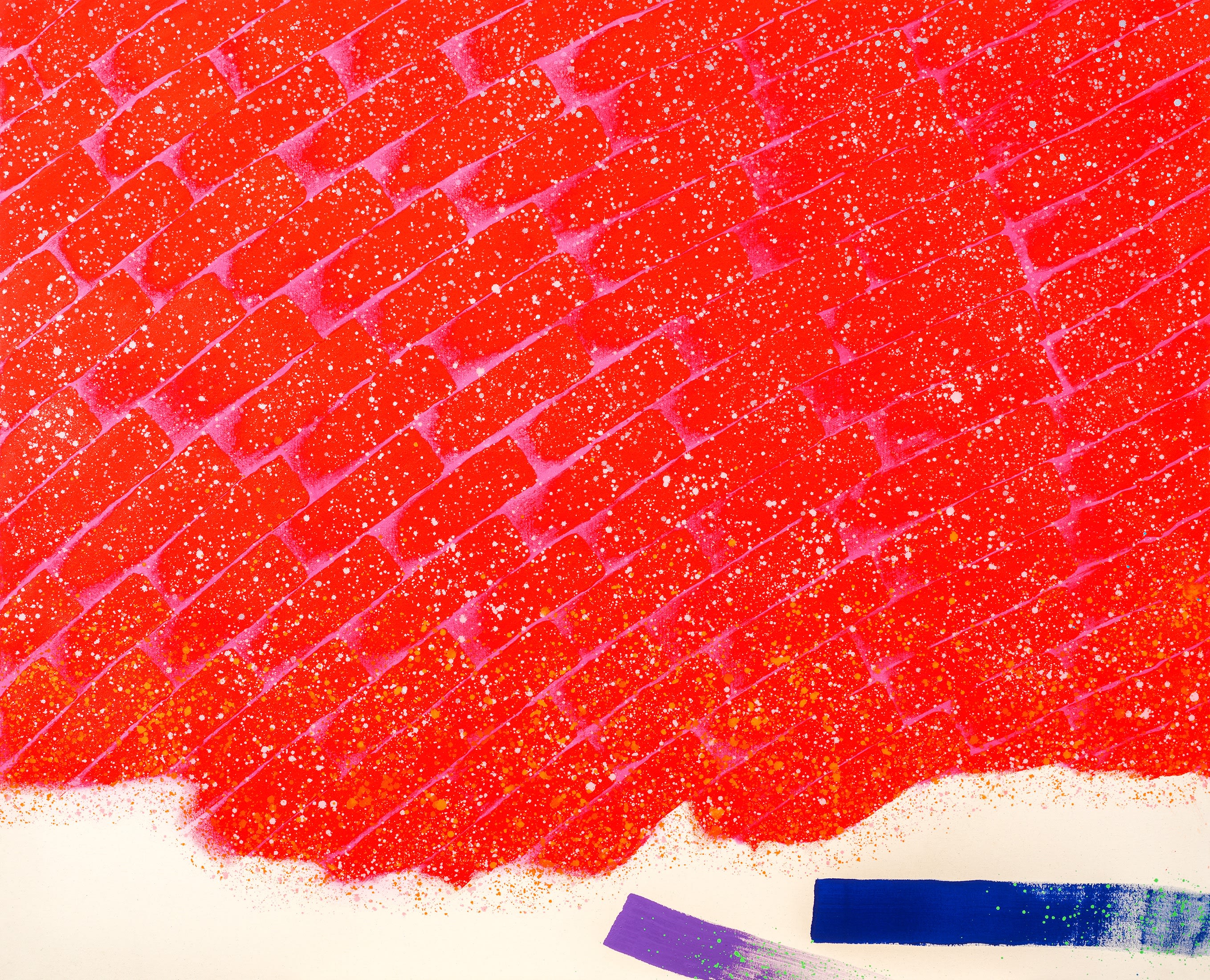

以上三幅畫作都是蕭勤轉向「龐圖」時期創作的。他成為了其中一名在米蘭發起龐圖國際藝術運動的藝術家,而《春愛》中的黑色色塊亦活潑起來。1962年,蕭勤透過兩幅以《炁之源》命名的布上墨水作品進行探討,畫中黑色的線條彷如巨大的筆觸,帶有非凡的氣魄,正奔向或逃離畫面上鮮艷的小色塊。但到了第二年,蕭勤在宏偉的壓克力畫作《大地》中規整了一切,編排整齊有序,具有絕對的不可改變性。

蕭勤,《大地》,1963,布上壓克力,80 x 100 cm

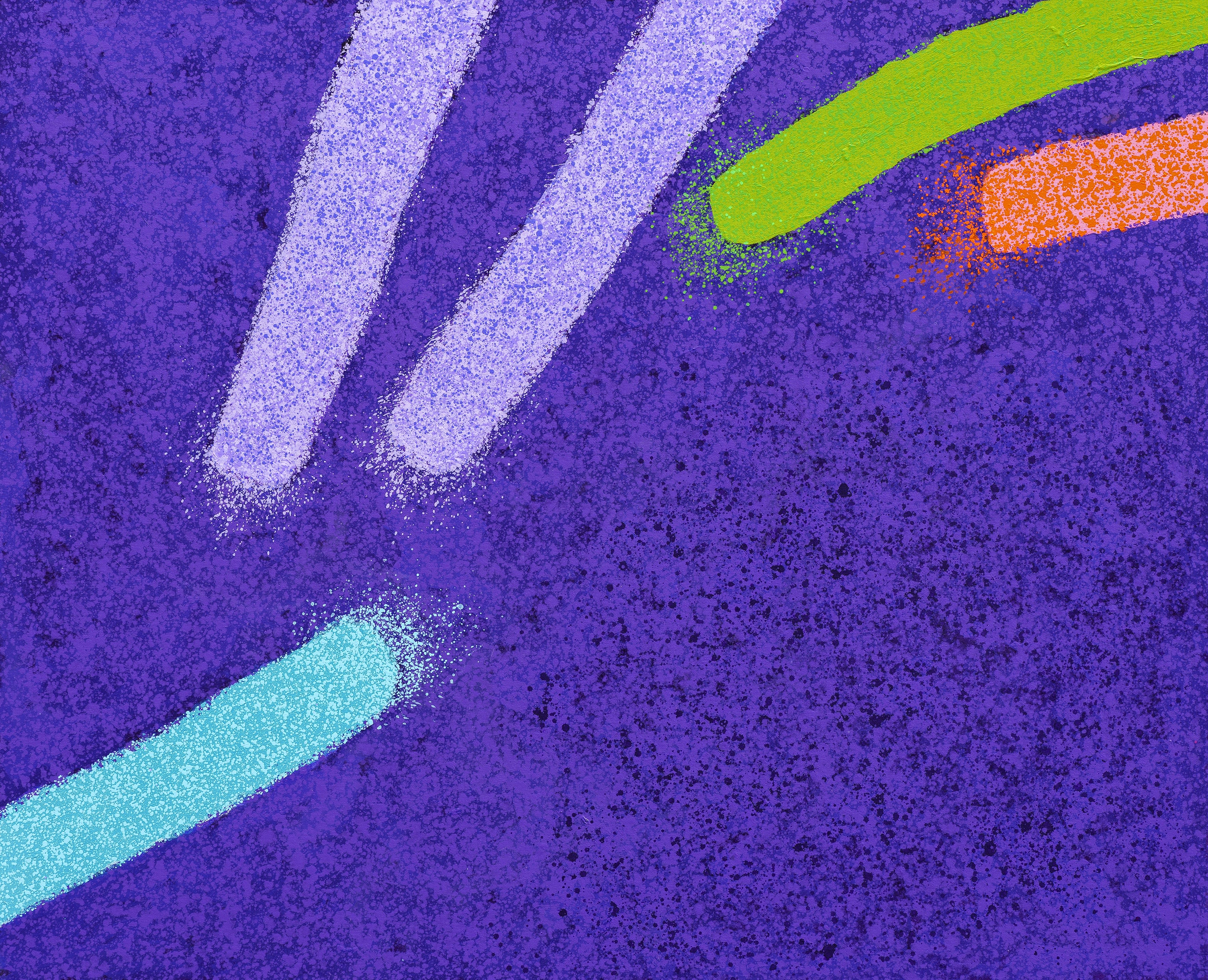

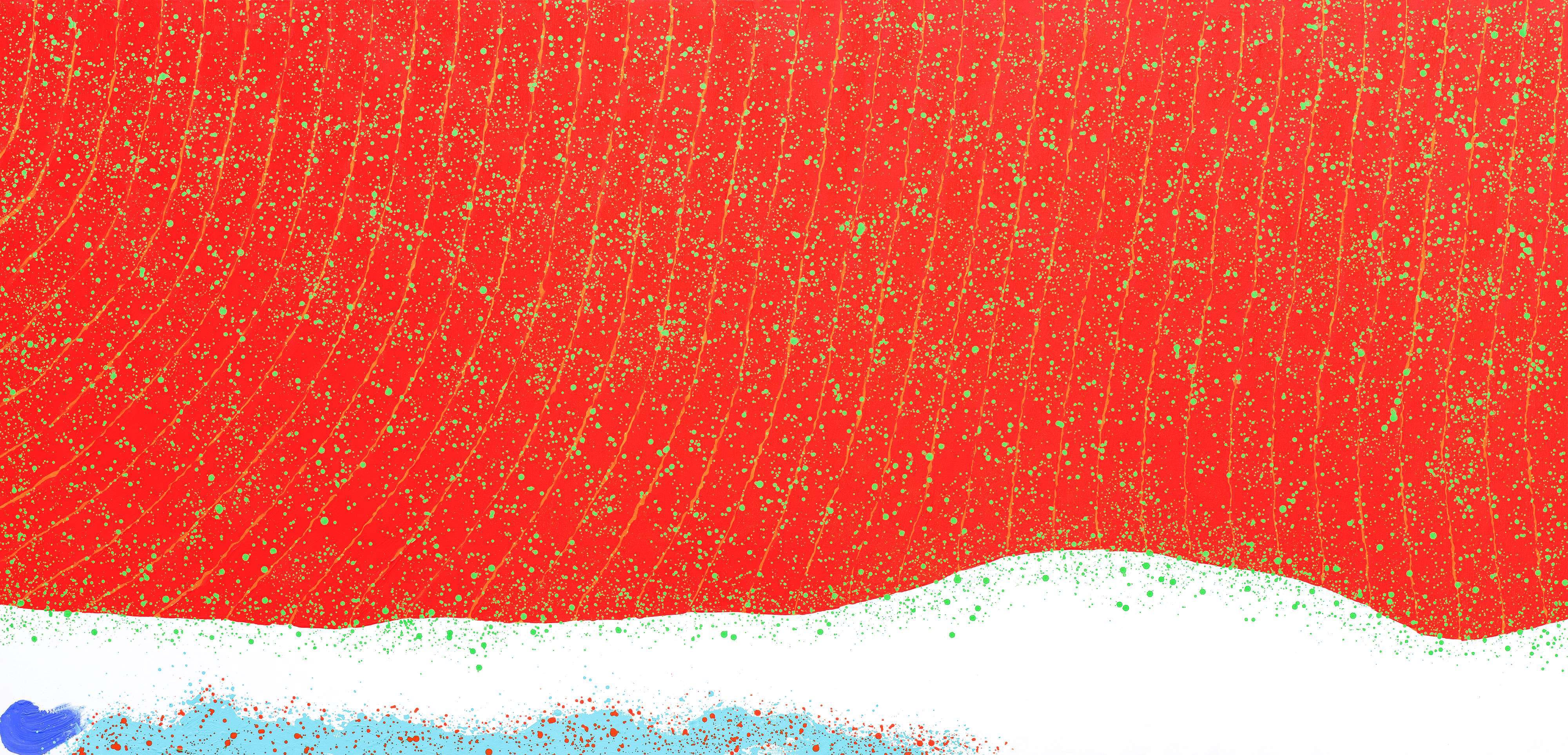

與此同時,《道之平行》中流淌著另一種平衡,而1964年的《潛沈》則顯示了一種堅定的穩固性。《潛沈》中心的圓形看起來像被周圍的綠色結構所平衡,這種強而有力的平衡感在《太陽之躍動》中更加明顯。此時,蕭勤已經在巴黎舉行了一次大型展覽。接下來,在1965年創作的《光之力》中,如名字所及,一種綜合的能量於畫中流動,構成一幅具動感及衝擊力的壓克力畫作。此時,龐圖國際藝術運動已經接近尾聲,但蕭勤當時選擇了在如《宇宙脈動》和《宇宙律動》這樣巨大的畫布上創作,強烈的對角線穿過壓克力構圖,紮實而鮮活。到1966年,他決定去美國生活,並逗留了四個月。他以活躍蓬勃的精神及自由的手法創作了《天機》和《行之能》。大約在這段時間裡,他時而使用刻意斷開的筆觸作畫,時而採用完全不同的創作方法——像在《黑》和《張力-VI》中的平滑色塊。

蕭勤,《宇宙律動》, 1965,布上壓克力,140 x 290 cm

隨著蕭勤貫穿1970年代對宇宙題材的拓展,人們對宇宙的認識不斷提高。在作品《行》當中, 一束色彩鮮豔的光柱水平射向黑暗深處。在隨後的十年中,這個神秘的黑暗空間充滿了戲劇性的碰撞。《炁之始-2》中,三個引人注目的血紅色塊狀與底部的黑色物質並列,如同在我們眼前搏動,而微小且繁多的壓克力斑點則瀰漫於兩者之間。第二年,類似的躍動亦貫穿了《炁-156》。到1985年,蕭勤認為自己準備好釋放《中國大龍》的活力,眩目的紅、黃、綠混合著,在空曠的空間中此起彼伏,而邪惡的黑暗則潛伏於頂端。

蕭勤,《中國大龍》,1985,布上壓克力,130 x 160cm

蕭勤的女兒莎芒妲於1980年代末逝世,這場可怕的悲劇深深地影響了他,以至於他將近一年無法作畫。後來,他逐漸從失去至親的悲傷中恢復過來,以關於「天堂」的主題作為一種對自身的救贖。尺幅異常巨大的畫作《超越永久的花園-1》,以及同屬此1993年重要系列的第二幅作品,均予人一種溫暖的慰藉。《天際之能》中如旋渦般的圓圈同樣令人讚歎,而1997年一幅更寬闊的畫作預示著《新宇宙之能》。他將女兒安置於《在永久花園的莎芒妲》的天堂裡,這一 堪以告慰的畫作名字表明了這一點。

蕭勤,《超越永久的花園-1》, 1993,布上壓克力,140 x 280 cm

從閃耀的紅色到稍暗卻不失絢麗的色彩,2000年的《三昧地》系列宣告了新世紀的到來。玻璃馬賽克作品《藍色之省思》的創作始於2007年,並在11年後完成,它探索了一種更為憂鬱的情緒。但《交匯》則是一幅生動的畫作,充滿了具有活力、相互呼應的形狀,而在引人入勝的《神光-16》中,蕭勤在想像得到的最黑暗、最神秘的領域發出了壯麗的光芒,表明了他對「希望」的領會。這種帶啟示性的視覺概念真正顯示了他對歐洲抽象繪畫的重要貢獻,在其戲劇性、持續性和冒險性的發展中扮演著非常獨特的角色。